Meine persönliche Motivation für Shodo

Bildergalerie: Schriftarten und Variationen

-

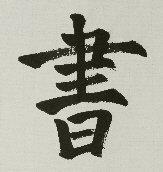

"Kami - Papier". Stil: Kaisho (Druckschrift), klasssisch in tiefschwarz.

"Kami - Papier". Stil: Kaisho (Druckschrift), klasssisch in tiefschwarz. -

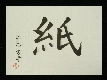

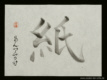

"Kami - Papier". Stil: Kaisho, Variation Verlauf mit teilbeladenem Pinsel.

"Kami - Papier". Stil: Kaisho, Variation Verlauf mit teilbeladenem Pinsel. -

"Kaze-Hikari - der Wind und die Strahlen des Lichts". Stil: Kaisho (Druckschrift) klassisch.

"Kaze-Hikari - der Wind und die Strahlen des Lichts". Stil: Kaisho (Druckschrift) klassisch. -

"Kaze-Hikari - der Wind und die Strahlen des Lichts". Stil: alte Hiragana (weibliche Silbenschrift).

"Kaze-Hikari - der Wind und die Strahlen des Lichts". Stil: alte Hiragana (weibliche Silbenschrift). -

"Kokoro-Do - der Weg des Herzen". Stil: Kaisho (Druckschrift) tiefschwarz, nach oben öffnende Kanji.

"Kokoro-Do - der Weg des Herzen". Stil: Kaisho (Druckschrift) tiefschwarz, nach oben öffnende Kanji. -

"Kokoro-Do - der Weg des Herzen". Stil: Kaisho, Variation blaugrau Halbton, nach oben öffnende Kanji.

"Kokoro-Do - der Weg des Herzen". Stil: Kaisho, Variation blaugrau Halbton, nach oben öffnende Kanji. -

"Kokoro-Do - der Weg des Herzen". Stil: Kaisho (Druckschrift) tiefschwarz, kompakte Kanji.

"Kokoro-Do - der Weg des Herzen". Stil: Kaisho (Druckschrift) tiefschwarz, kompakte Kanji. -

"O-Hana-Bi - Feuerblume". Stil: Kaisho (Druckschrift), schmale Strichführung.

"O-Hana-Bi - Feuerblume". Stil: Kaisho (Druckschrift), schmale Strichführung. -

"Shichi-Kaze - Die vier Winde". Stil: Kaisho (Druckschrift), Spezialpapier mit Textur.

"Shichi-Kaze - Die vier Winde". Stil: Kaisho (Druckschrift), Spezialpapier mit Textur. -

"Shichi-Kaze - Die vier Winde". Stil: Gyosho (Halbkursivschrift), Spezialpapier mit Blättern.

"Shichi-Kaze - Die vier Winde". Stil: Gyosho (Halbkursivschrift), Spezialpapier mit Blättern. -

"Shichi-Kaze-Do - Der Weg der vier Winde (Hommage an Segler)". Stil: Sosho (Kursivschrift).

"Shichi-Kaze-Do - Der Weg der vier Winde (Hommage an Segler)". Stil: Sosho (Kursivschrift).

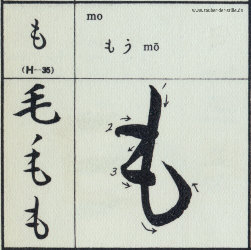

Das Kana "Mo" - die Frage der Strichreihenfolge und Auslöser für meine Kalligraphie

"Warum macht man beim Hirigana "Mo" zuerst den senkrechten Strich mit dem unteren Bogen und dann die zwei höheren Querstriche?"

Es mag sich skurril anhören, aber dies war eine der schwierigsten Fragen in meinem ersten Studiensemester

Japanisch. Es erschloss sich mir in keiner Form, weshalb die Professorin bei Ki, Mo, Sa oder all den diversen

Kanji diesen Wert auf die Strichreihenfolge legte. Und was noch schlimmer war, ich fand sie widersinnig

und konnte sie mir nicht merken. Bis zu dem Tag, als ich per Zufall einen Pinselstift erwarb und ihn statt des

Kugelschreibers in die Vorlesung mitnahm. Und ab diesem Augenblick wurde mir klar, weshalb ein Zeichen eine

feste Strichreihenfolge braucht und auch weshalb die Zeichen aussehen wie sie aussehen. Mit dem Wechsel von

dem abgehackten Strichesetzen eines Kugelschreiber, Bleistifts oder sogar Füllers begannen die Zeichen zu

leben. Ein Haken wurde ein Haken, ein waagerechter Strich erhielt seine charakteristischen Endpunkte und die

leichte Krümmung, ein Richtungswechsel bekam seine schräge Kontur und endlich

war der linke Bogen des Zeichens Baum ein runder, spitz auslaufender Bogen und der rechte Drachenschwanz wurde

zu einem solchen. Nichts mehr von diesen zwei austauschbaren schrägen Strichen, die das Zeichen Ki vorher

praktisch symmetrisch und banal erscheinen liessen.

Variationen - kleine Änderungen mit großer Wirkung

Das rechte Radikal - Teilzeichen - des Kanji für Papier, ist hier mit verdünnter blau-schwarzer Tusche

geschrieben. Zusätzlich ist der Pinsel partiell mit verschiedenen intensiven Tuschen beladen, was zu den

Helligkeitsveräufen innerhalb der Schriftlinien und zu den feinen dunklen Strängen führt. Das Papier

ist vergleichsweise saugend und fliessend, so dass die Bereiche, an denen der Pinsel stärker gedrückt

wurde, viel Tusche bekamen und diese seitlich aus der eigentlichen Strichlinie ausfliesst und ausfranst.

Die Fotografie gibt diese feinen Details nur sehr eingeschränkt wieder. Das Original entwickelt hingegen einen sehr

filigranen und differenzierten Charakter.

Für eine größere Ansicht klicken Sie bitte auf das Bild.

Alle Arten der Kalligraphie, westliche wie östliche, haben gemeinsam, dass scheinbar kleine Änderungen

des äusseren Aussehens eine große Wirkung auf die Praktiken des Schreibens haben. Die obige Bildergalerie wiederholt

bewusst ähnliche Zeichen, die sich nur in verschiedenen Schriftstilen, in Detailvariationen des Stils,

der Strichbreite oder der Tuscheart und -intensität unterscheiden. Beim Schreiben fühlen sie sich jedoch ganz

anders an und erfordern unterschiedliche Techniken und Erfahrungen.

Oft wechseln die persönlichen Präferenzen zu einzelnen Schreibstilen im Laufe der Zeit. Die ersten Zeichen lernt man

üblicherweise in moderner Druckschrift, dem Kaisho. Hier hat man Zeit in Ruhe seine Pinselschläge zu setzen,

kann bzw. muss sogar auf dem Papier verweilen und darf sein Zeichen auch unterbrechen. Ein eher kurzer und

härterer Pinsel gibt einen ordentlich fühlbaren Gegendruck und mehr Kontrolle beim Kontakt mit dem Papier.

Unterstützt wird das durch große Schriftzeichen, die deutlich einfacher hand zu haben und kontrollierbar sind

als kleine. Und die Tusche wird gesättigt, damit sie bei bedächtigem Führen nicht zu übermäßig in das Papier

fliesst und die Strichbreite auseinanderlaufen lässt. Hilfreich sind hier Papiere mit langsamem Saug- und

Fließverhalten.

Hier liegt die Vielfalt des Shodo. Ändert man nur eine der gerade aufgezählten und noch etlicher weiterer

Komponenten, so könnnn eine einfache Technik schwierig oder neue, schwierige Stile zugänglicher werden.

Dem unbeteiligten Betrachter eines Bildes bleibt dies meist verborgen, er kann einfach den grafischen Eindruck

auf sich wirken lassen und ihn - hoffentlich - geniessen. Trotzdem epmfehle ich Ihnen die folgenden Zeilen

zu lesen, denn sie helfen Hintergünde und Eigenschaften der verschiedenen Techniken besser zu verstehen. Auf

dieser Seite geht es um allgemeine Hintergründe und auf der folgenden Seite geht es um die verschiedenen

Schreibstile.

Malen oder Schreiben?

Die erste Verwirrung zur Kalligraphie bietet schon das japanische Wort kaku. Dieses Verb

steht sowohl für Schreiben als auch für Malen und ist das erste Zeichen des Wortes Sho-Do. Also stellt sich die

Frage, werden Kalligraphien geschrieben oder gemalt?

In ihrer künstlerischen Anerkennung sind Kalligraphien Gemälde, denn sie bestechen vorab durch ihren bildlichen

Eindruck und in zweiter Hinsicht durch die Bedeutung der verwendeten Zeichen. Also ist es völlig legitim

eine Kalligraphie zu schätzen, auch wenn mann mangels Kenntnis der japanischen Sprache das oder die Zeichen

nicht lesen kann. Auch in Japan wird dem Charakter, der Ästethik und der Dynamik eines Zeichens der Hauptaugenmerk

gewidmet. Bereits einzelne Zeichen finden ihre Bewunderung. Natürlich sollte man korrekte Zeichen verwenden und

kein Kunstkonstrukte willkürlicher Strichkombinationen. Eine Künstlerin antwortete mir einmal auf meine Frage

nach der Bedeutung des von ihr geschriebenen Zeichens recht überheblich, wenn es ihr um die Bedeutung gegangen wäre, wäre

sie Dolmetscherin und nicht Künstlerin geworden. Nun ja, das mag man sehen wie man will. Ich empfand es als ausweichende

Ausrede dafür, dass sie nicht wusste was sie zu Papier brachte und sich auch nicht die Mühe gemacht hatte, vorher nach

authentischen Zeichenvorlagen zu suchen.

Und trotzdem greift für den Vorgang der Kalligraphie der Begriff Malen zu kurz. Sicher versucht man gerade am

Anfang seiner Laufbahn als Shodo-Ka die Vorlage des Sensei möglichst genau und gut zu malen. Aber irgendwann

automatisiert sich dieser Vorgang und man denkt immer weniger nach. Auf einmal steht da ein Zeichen und man

ist überrascht, dass es schon fertig ist. Dann hat man sich vom Malen hin zum Schreiben entwickelt, ein meiner

Ansicht nach erstrebenswerter Schritt.

Oft haben wir in gemeinsamen Kursen größere zusammenhängende Gedichte oder gar mehrseitige Texte ehrfürchtig

bewundert. Man kann sich kaum vorstellen, wie Serien dutzender Zeichen möglich sein sollen. Bedenkt man doch

die Mühe, die man selbst mit einem, zwei oder vier Zeichen hat. Doch genau so, wie ein geübter westlicher

Handschreiber mit seinem Füller problemlos einen mehrseitigen Brief zu Papier bringt, so schafft dies ein

Geübter der chinesischen und japanischen Schrift mit seinem Pinsel. Ist das Schreiben eine tief verinnerlichte

Fähigkei, werden die Zeichen zu etwas Natürlichem, ja Selbstverständlichem.

Ein guter Schritt ist das Üben seiner japanischen Lektionen mit dem Pinsel auf japanischem Papier.

Wenn Sie daran Interesse haben, so finden Sie auf meiner Shop-Seite chinesische Schreibbüchlein oder breite,

anspruchsvoll in Spalten bedruckte Papiere für Schriftrollen. Es ist ein wunderbarer Spass

mal wie ein historischer asiatischer Schüler seine Übungen zu durchlaufen.

Das Eigenleben des Materials

Es mag eigenwillig klingen, aber kalligraphisches Arbeitsgerät hat ein vielfältiges und oft widerspenstiges

Eigenleben. Dieses wirkt sich sehr kreativ auf das Aussehen von Zeichen aus.

In den späteren Beschreibungen der Arbeitsmaterialien gehe ich sehr in die Tiefe, welche Eigenheiten

verschiedene Materialien haben. Hier möchte ich Ihnen ein paar Beispiele als Vorgeschmack geben, welche Einschränkungen

man akzeptieren muss, um in den Genuss der Vorteile zu kommen:

Weiche und lange Pinsel geben weniger Gegendruck beim Führen. Für Anfänger im Schreibstil

Kaisho, Blockschrift, ist dies von Nachteil. Aber fortgeschrittene, dynamischere Schriften wie Sosho oder

Hiragana können deutlich zusammenhängender und lebendiger geschrieben werden.

Beim linken Bild reisst die Tusche bei den schnell geführten Passagen ab und bekommt den grieseligen Rand.

Das linke Bild zeigt deutlich changierende Tonwerte durch unterschiedliche Pinselbefüllung.

Weitere Informationen zu Shodo, insbesondere den verschiedenen Schreibstilen, finden Sie unter Schreibstile - jeder Stil eine eigene Welt.