PKP - eine Symbiose von Kunst und Lernen

Bildergalerie: Personal Kanji Project

-

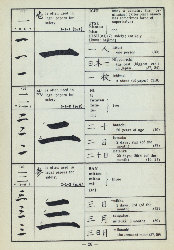

"ichi - eins": Der waagerechte Strich, die erste Basistechnik im Shodo.

"ichi - eins": Der waagerechte Strich, die erste Basistechnik im Shodo. -

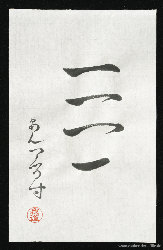

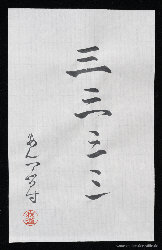

"san - drei": Das Ausrichten und Verbinden aufeinander folgender waagerechter Striche.

"san - drei": Das Ausrichten und Verbinden aufeinander folgender waagerechter Striche. -

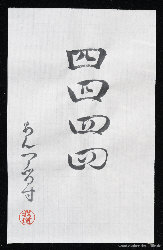

"shi - vier": Der Wandel vom Eckigen zum Runden.

"shi - vier": Der Wandel vom Eckigen zum Runden. -

"hachi - acht": Feinste Änderungen im Detail.

"hachi - acht": Feinste Änderungen im Detail. -

"ku - neun": Von getrennten Pinselschlägen zum Verbindung mit Weiterlauf.

"ku - neun": Von getrennten Pinselschlägen zum Verbindung mit Weiterlauf. -

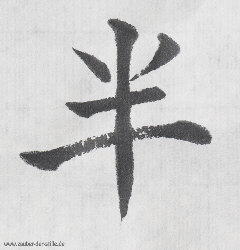

"han - halb": Änderungen der Strichzahl und -reihenfolge von Kaiso zu Sosho.

"han - halb": Änderungen der Strichzahl und -reihenfolge von Kaiso zu Sosho.

Kunst oder Lernen oder Beides?

"Soll ich lieber Kunstwerke malen oder besser Kanji lernen?"

Der Anfang meiner Kalligraphie lag in meiner Entscheidung die japanische Sprache zu lernen. Nachdem mir

das Zeichen Mo gelehrt hatte, dass für mich das Schreiben mit dem Pinsel der Weg der Wahl ist, stellte sich

mir recht bald die nächste schwierige Frage. Japanisch zu lernen ist enorm zeitaufwendig und langwierig

und als Berufstätiger und Familienvater dauert es nicht lange, bis sich die Frage stellt, welchem Aspekt man bei

begrenzt verfügbarer Zeit den Vorzug gibt. Ich entschied mich für einen Mittelweg: Meine Kalligraphien sollen

keine isolierten Kunstwerke sein, sondern ich möchte lernen ästhetisch Japanisch zu schreiben. Vorlagen

zu kopieren und nicht zu wissen bzw. lesen zu können, was ich da schreibe, war für mich keine Option.

So lernte ich früh die Hiragana und Katakana und schrieb meine Grammatik- und Vokabelübungen von Anfang an

mit Tusche und Pinsel auf traditionellem Papier. So dauerte es nicht lang, bis ich zuerst das moderne und

dann das alte Hiragana fliessend schreiben konnte. Nur die Kanji dazwischen blieben auf einem Niveau der

einfachen Schrift aber erreichten nicht das der Schönschrift. In meinem Shodo-Unterricht lernte ich zunehmend

verschiedene Kanji, bevorzugt in Kaisho und meine Übungstexte entwickelten sich dahin, dass ich mit den Kana

zufrieden war und zwischen der Mehrzahl der einfach geschriebenen Kanji einige schöne Versionen einflossen,

welche ich inzwischen im Shodo-Unterricht gelernt hatte.

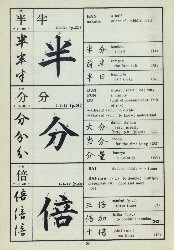

Dann fiel mir ein wunderbares Kanji-Referenzbuch von Naoe Naganuma in die Hände, in dem japanische Kanji für

westliche Schüler gelehrt werden und das zu jedem Zeichen mehrere Schreibformen von Kaisho bis Sosho entielt.

Das zweite grosse Glück hier ist die Toleranz und bewundernswerte Geduld meiner Lehrerin, Sensei Nobuko

Häufle-Yasuda. Sie akzeptierte meinen Wunsch zu lernen Japanisch zu schreiben und erlaubte mir Zeichen

nicht nach ausgewählten künstlerischen Vorlagen sondern systematisch aus einem Lehrwerk zu lernen.

Im Frühsommer 2014 kam mir dann die Idee mein persönliches Kanji Projekt zu beginnen. Hierbei lerne und übe ich

nacheinander jedes Kanji in den vier Formen

Kaisho - Druckschrift, neutraler bis leicht runder Stil

Gyosho 1 - Halbkursivschrift in abgesetztem Stil

Gyosho 2 - Halbkursivschrift in dynamisch verbundenem Stil

Sosho - Kursivschrift

Mir ist klar, dass ich mit diesem Vorhaben die nächsten Jahre beschäftigt sein werde, aber das ist bei dieser Sprache nun mal so. Um meine Langzeitmotivation zu stärken, habe ich mir vorgenommen für jedes Zeichen am Ende ein Blatt mit den vier oben beschriebenen Versionen zu schreiben, signieren und zu stempeln. Ich bin sehr gespannt, wie viele Zeichen ich schaffen werde. Aber einen Erfolg merke ich schon: Es ist gleichermassen faszinierend wie aufschlussreich zu erleben, wie sich die Zeichen entwickeln. Ich tue mir deutlich leichter zu verstehen, weshalb ein Zeichen in Gyosho und Sosho seine neue Form bekommt und wieso es sich natürlich und plausibel anfühlt es so zu schreiben wie es im Referenzbuch ausgeführt ist. Die Entwicklung jedes Kanjis ist wie ein kleiner spannender Abenteuerpfad. Man beginnt mit dem vertrauten Geradlinigen und verfolgt live mit, wie es sich zu einem immer dynamischeren Unerwarteten verändert.

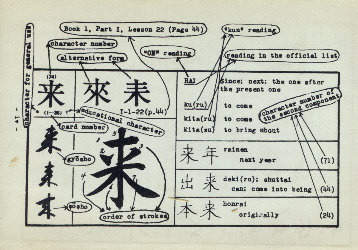

Naoe Naganuma, altes Referenzbuch für Kanji

Im Sommer 2013 zeigte mir ein Kollege in einem Shodo-Seminar stolz seine jüngste Jagdtrophäe, ein altes

Kanji-Referenzbuch. Das Buch entpuppte sich als wahrer Schatz, ich möchte es deshalb kurz vorstellen:

Der Autor ist Naoe Naganuma und bereits in den 1940er Jahren entwickelte er ein Lehrverfahren

die japanische Sprache westlichen Studenten effizient zugänglich zu machen. Unter den vielen Werken gefallen

mir seine Kanjireferenzbücher Kanji Book 1 - 8, edition 1951 mit Abstand am besten.

Sie liefern zu jedem Zeichen eine Fülle an Informationen, die ich so von keinem anderen Japanischlehrbuch für

Nicht-Japaner kenne. Hier ein Auszug seiner Erklärungsseite:

Bemerkenswert ist die Angabe verschiedener Schreibformen des Kanji und auch die Angaben alter Schreibweisen

vor der Vereinfachung im Jahr 1948.

In der großen Darstellung im Stil Kaisho sind die Führungen der einzelnen Pinselstriche und vor allem die

Strichreihenfolge aufgeführt.

Links neben der Kaisho-Darstellung finden sich die beiden Gyosho-Formen und eine Sosho-Form.

Rechts unten zeigt er ein paar Vokabeln, die das Kanji als Teilelement verwenden.

Das Buch ist meines Wissens nach vergriffen und nicht mehr im Druck. Man kann es jedoch mit etwas Geduld

auf Amazon bekommenm wobei die Verkäufer fast ausschlisslich in den USA sind.

Hierbei müssen Sie aber zwei Merkmale beachten: Es muss Kanji Book heissen und nicht etwa

Word Book oder List of 500 Kanji, und die Ausgabe muss aus dem Jahr 1951 sein. Band 1 und 2, die die Kanji 1

bis 300 und 301 bis 650, sind noch recht leicht als gebundenes Buch oder als Paperback zu bekommen. Ab Band 3

wird es schon schwierig und spätere Bände habe ich einzeln als 1951er-Fassung bisher nicht gefunden.

Ich selbst hatte das enorme Glück alle acht Buchbände der Erstausgabe aus

einer Bibliotheksauflösung in den USA zu bekommen, der Preis war horrend, da der Verkäufer wohl wusste, wie

selten seine Schätzchen sind.

Japanisches Referenzbuch für Kanji

Als zweite Referenz möchte ich Ihnen ein modernes japanisches Kanji-Referenzbuch zeigen. Dieses ist für westliche Schüler deutlich schwerer zu benutzen, denn die Zeichen sind nicht nach der für Japaner völlig unüblichen und nebenbei auch unverständlichen Nummerierung der Kanji nach ihrer Häufigkeit und damit effizienten Lernreihenfolge sortiert. Die Zeichen sind, wie es sich für Japaner gehört, nach der Reihenfolge der Aussprache nach dem Kana-System sortiert.

Mit einem japanischen Kanji-Referenzbuch zu arbeiten heisst im Klartext, dass man schon einiges an Japanischkenntnissen haben muss, um darin zu finden was man sucht. Als Minimum muss man Hiragana und Katakana lesen und verstehen können. Einen Trick für Anfänger gibt es dann:

1. Man sucht und lernt die Bedeutung seiner Kanji mit einem klassischen deutschen oder

englischen Kanji-Lexikon, z B. von Kana und Kanji von Langenscheidt.

2. Anhand der dortigen On-Lesung sucht man sich das entsprechende Kanji in dem japanischen Referenzbuch.

3. Jetzt kann man die verschiedenen anderen Schreibformen des gefundenen Kanji in den Stilen Kaisho, Gyosho

und Sosho üben.

Die Arbeitstechniken des PKP

Bevor ich Ihnen die ersten Kanji meines Projekts zeige, hier ein paar Informationen:

Alle Kanji habe ich mit einem schlanken, langen Marderhaarpinsel geschrieben.

Der Pinsel hat ein gutes Tuschereservoir und ist bei den dynamischeren Pinselführungen des Gyosho und

Sosho sehr gut geeignet, seine Spitze hält sich ebenfalls sehr präzise.

An sich tut man sich leichter und erzielt auch bessere Ergebnisse, wenn man für unterschiedliche Schreibstile

jeweils besser angepasste Pinsel benutzt. Durch den bewussten Verzicht auf solche für die unterschiedlichen

Schriftarten optimalen Pinsel bekomme ich als Gegenleistung eine besser fühlbare Vergleichbarkeit

der Eigenarten der Zeichen.

Die Zeichen sind jeweils ca. 4 cm hoch, also für Kalligraphien eher klein. Damit wird das Schreiben zwar deutlich

schwieriger, aber ich muss mir auch mehr Mühe geben den Pinsel schnell und dynamisch zu bewegen, um Ausbluten

der Tusche zu vermeiden. Damit geht diese Art des Schreibens nicht so sehr in die Richtung der künstlerischen

Kalligraphie sondern in Richtung des authentischen Schreibens.

Es saugt spürbar und verlangt eine schnelle Pinselführung, damit die Tusche partiell nicht ausblutet und unschöne Kleckse macht. Das Papier ist nicht geglättet, so dass man die natürliche Welligkeit sehen kann, die nach dem Trocknen der Tusche entsteht.

Bei der Tusche habe ich je nach Laune verschiedene Versionen variiert. Meistens ist es blauschwarze Kiefernholztusche aus China oder Japan. Natürlich ist sie auf feinen Suzuri-Reibesteinen handgerieben.

Gestempelt habe ich mit meinem Motto "Wanderer auf dem Weg" in tiefroter Zinnoberpaste aus China. Der Schriftstil des Stempels ist unüblich in Kaisho. Die sonst bei Signaturstempeln von Künstlern übliche Steinschrift habe ich bewusst nicht gewählt, ich wollte das Motto leicht lesbar halten.

Die ersten Kanji

Im folgenden finden Sie die Arbeiten meines Kanji-Projekts. Vor jeder Dreiergruppe zeige ich Ihnen die

entsprechende Vorlage des Kanji-Refernbuches und dann die drei Kanji in den vier Schriftvarianten. Zu

besonderen Merkmalen gebe ich jeweils kurze Erläuterung.

Die ersten drei Kanji sind wenig verwunderlich die Zeichen für Eins, Zwei und Drei.

Das Zeichen Ichi - Eins ist zugleich der waagerechte Strich und die erste Übung eines jeden

Anfängers der Kalligraphie.

Bei der Kaisho-Form habe ich den Anfangs- und Enpunkt relativ stark betont, so dass das Zeichen dort verstärkt

ausläuft.

Das Zeichen Ni - Zwei zeigt sehr schön, wie sich der obere waagerechte Strich

in der Kaisho-Form zunehmend in einen Punkt mit Richtungswechsel entwickelt.

Am Anfangspunkt der zweiten Linie ist der dynamische Einstieg der Vorbewegung zu sehen. Ab der ersten

Gyosho-Form muss man dieses Zeichen dynamisch durchschreiben.

Das Zeichen San - Drei verstärkt die unterschiedliche Ausprägung der Richtungswechsel

und Übergänge, die man im Zeichen Ni gelernt hat.

Die Kanji Nummer vier bis sechs des Referenzbuches sind die Zeichen für Vier, Fünf und Sechs.

Das Zeichen Shi - Vier ist besonders in Kaisho ein schwieriges Zeichen. Die Balance

zwischen den geringfügig unterschiedlich geneigten senkrechten Seiten ist anspruchsvoll und entscheidend

für harmonische Balance.

Von Gyosho zu Sosho werden die Formen zunehmend runder, erst im Rahmen und dann in den zwei inneren Strichen.

Alle vier Formen behalten die Strichfolge bei, der letzte Strich geht bei Sosho verloren.

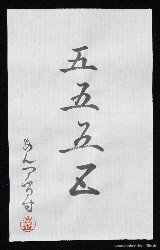

Das Zeichen Go - Fünf ist ein sehr angenehm zu schreibendes Zeichen. Es ist in Kaisho

sehr geometrisch. In Gyosho ist es eher grazil und in Sosho kompakt.

Ein Schlüsselpunkt ist die Verbindung der Striche in Gyosho und der letzte waagerechte

Strich, der für die Gesamtbalance wichtig ist.

In Sosho wird es sehr vereinfacht und ändert Strichzahl und -folge.

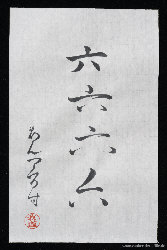

Das Zeichen Roku - Sechs lebt vor allem von der Dynamik der Richtungswechsel zwischen

allen verwendeten Strichen, die von Kaisho bis Sosho zunimmt.

Auch hier ist Gyosho grazil und Sosho wird etwas kompakter.

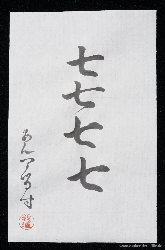

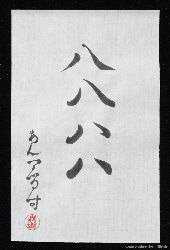

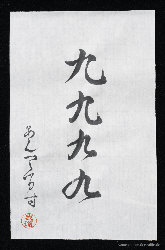

Die Kanji Nummer sieben bis neun des Referenzbuches sind die Zeichen für Sieben, Acht und Neun.

Das Zeichen Nana - Sieben ist trotz seiner Einfachheit nicht leicht zu schreiben. Gerade

weil sich die Zeichen nur in Details unterscheiden ist es wichtig, die Balance zu üben.

Das Zeichen Hachi - Acht eignet sich ausgezeichnet für die verschiedenen Ausprägungen von

kurzen Strichen.

In Kaisho besteht es noch aus einem ganz klaren Keil links und einem Drachenschwanz rechts, die beide mit

einem Anschlagspunkt beginnen und spitz auslaufen.

In Gyosho werden sie dynamischer mit Richtungsänderungen an den Einstiegs- und Ausgangsstellen.

In Sosho sind es klassische Punkte.

Das Zeichen Ku - Neun zeigt eine sehr schöne Änderung der Dynamik und entstehenden

Verbindung der beiden Striche in der Sosho-Form.

Bei disem Zeichen kann man gut spüren, dass ein Kaisho die einzelnen Striche noch abgesetzt und unterbrochen

werden können, was es für Anfänger einfacher macht. In Gyosho sollte man bei Striche dynamisch schreiben und

den Schreibfluss nicht unterbrechen. In Sosho werden bei Pinselstriche zu einer zusammenhängenden Form verbunden.

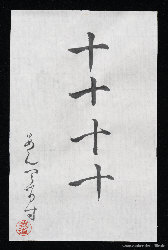

Die Kanji Nummer zehn bis zwölf des Referenzbuches sind die Zeichen für Zehn, gross und klein.

Das Zeichen Chu - Zehn ist wieder ein Zeichen, bei dem die Balance und die Dynmaik von

nur zwei Strichen das gesamte Zeichen bestimmen. Damit ist es ein ausgezeichnetes Übungszeichen für die

techniken der drei Schreibstile.

Sowohl der Schnittpunkt zwischen den beiden Strichen als auch die Einstiegs- und Austrittsbereiche variieren

und geben damit eine untershiedliche Dynamik und Balance.

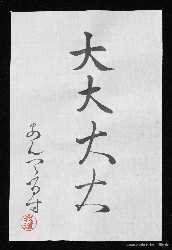

Das Zeichen Tai - gross bringt verschiedenste Anforderungen und Techniken zusammen.

In Kaisho sind die Balance des leicht steigenden Querstrichs, die Rundung des linken unteren Bereichs des zweiten

Strichs und das Auslaufen des Drachenfusses sehr anspruchsvoll. Dieses Zeichen darf man ausgiebig schreiben.

In Gyosho und Sosho werden die Striche viel dynamischer und die Weiterführung des Pinsels zwischen den Strichen

erfordert dieses Zeichen kontinuierlich ohne Pause oder Absetzen des Pinsel zu schreiben. Sosho lebt zusätzlich

vom Wechsel zwischen langsamer und schneller Pinselführung.

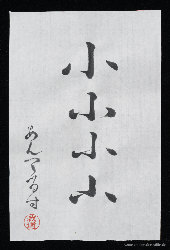

Das Zeichen Sho - klein ist ein bevorzugtes Übungszeichen für die Position von Punkten

und Strichen zu einander.

Von Kaisho bis Sosho verkürzt sich der erste mittlere Strich und die beiden Punkte wandern nach unten.

Das leichte Ansteigen der Punke ist für die Balance wichtig.

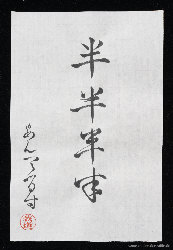

Die Kanji Nummer 13 bis 15 des Referenzbuches sind die Zeichen für halb, Teil und doppelt.

Mit dem Zeichen Han - halb kommt das erste komplexe Kanji.

Von Kaisho zu Sosho bekommt es eine enorme Dynamik und kann bei den letzten zwei Formen nicht mehr abgesetzt

bzw. pausiert geschrieben werden.

In Sosho kehrt sich ab dem zweiten Strich die Strichreihenfolge um, was zeigt, dass sich Sosho nicht aus Gyosho

entwickelt hat, sondern eine parallele eigene Schreibform ist.

Die Kanji Nummer 16 bis 18 des Referenzbuches sind die Zeichen für Hundert, Tausend und Zehntausend.

Die Kanji Nummer 19 bis 21 des Referenzbuches sind die Zeichen für oben, innen und Geld.

Die Kanji Nummer 19 bis 21 des Referenzbuches sind die Zeichen für Sen (1/100 Währung), Yen (japanische Währung) und Buch.