Sumi - Fachwissen zur Tusche

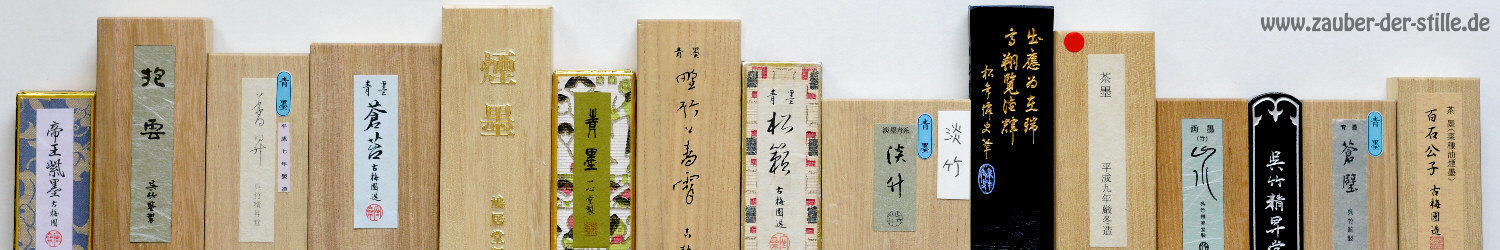

Bildergalerie: Abriebflächen von Tuschen und ihre Qualität

-

Sehr hochwertige chinesische Tusche mit glatter und extrem homogener Abriebfläche. Butterweiches Reiben.

Sehr hochwertige chinesische Tusche mit glatter und extrem homogener Abriebfläche. Butterweiches Reiben. -

Katastrophale schwarze chinesische Ziertusche. Statt Russ gemahlener Anthrazit. Kratziges Reibegeräusch!

Katastrophale schwarze chinesische Ziertusche. Statt Russ gemahlener Anthrazit. Kratziges Reibegeräusch! -

Sehr schlechte schwarze chinesische Tusche. Runzlig und rauh getrocknete Abriebfläche.

Sehr schlechte schwarze chinesische Tusche. Runzlig und rauh getrocknete Abriebfläche. -

Mittlere blauschwarze chinesische Tusche mit deutlichen Metallsplittern aus der Fertigung.

Mittlere blauschwarze chinesische Tusche mit deutlichen Metallsplittern aus der Fertigung. -

Die silbernen Splitter zerkratzen den Suzuri und machen stark schabende Abriebgeräusche.

Die silbernen Splitter zerkratzen den Suzuri und machen stark schabende Abriebgeräusche. -

Sehr gute blauschwarze Japantusche. Leichte Verschmutzung aber keine Geräusche und weicher Abrieb.

Sehr gute blauschwarze Japantusche. Leichte Verschmutzung aber keine Geräusche und weicher Abrieb. -

Spitzenqualität, chinesische braunschwarze Tusche. Feinste Zwischentöne und langsamer Abrieb.

Spitzenqualität, chinesische braunschwarze Tusche. Feinste Zwischentöne und langsamer Abrieb. -

Sehr schlechte chinesische Ziertusche, lautes Reibegeräusch und schlammige Tusche ohne Zwischentöne.

Sehr schlechte chinesische Ziertusche, lautes Reibegeräusch und schlammige Tusche ohne Zwischentöne. -

Spitzenqualität, japanische blauschwarze Tusche. Feinste Zwischentöne und butterweicher Abrieb.

Spitzenqualität, japanische blauschwarze Tusche. Feinste Zwischentöne und butterweicher Abrieb. -

Sehr gute chinesische blauschwarze Tusche. Keine Einschlüsse durch Verschmutzung, butterweicher Abrieb.

Sehr gute chinesische blauschwarze Tusche. Keine Einschlüsse durch Verschmutzung, butterweicher Abrieb.

Der Abrieb und wie man die Tuschequalität erkennt

Die Frage, wie man eine gute Tusche von einer schlechten unterscheiden kann ist an sich leicht zu beantworten.

Sobald man eine hochwertige Tusche im Suzuri reibt und damit malt, werden die Unterschiede zu einer

schlechten sofort klar. Das Problem ist nur so lange nicht gelöst, so lange man keine wirklich gute Tusche

zum Vergleich zur Verfügung bekommt. Und hochwertige Tuschen sind in westlichen Breiten ausgesprochene

Mangelware. Es gibt aber noch weitere Hinweise auf die Güte einer Tusche.

Sehr intensive und dicke Lackierungen mit verschiedenen Silber-, Gold- und Farblacken deuten eher auf eine

Ziertusche hin. Bei solchen wird meist minderwertiges Material verwendet.

Der Russ einer handgefertigten Tusche wird mit Hautleim gebunden. Diese würde an sich stinken, was man auch

merkt, wenn man geriebene Tusche über mehrere Tage aufbewahrt und der Leim zu gammeln beginnt. Daher werden

echte Tuschen mit ätherischen Ölen parfümiert. Riecht ein Tuschestein nach garnichts oder unangenehm,

so ist er wahrscheinlich nicht traditionell hergestellt und aus minderwertigem Material. Ausnahme hiervon sind

Industrietuschen, die eine völlig gleichmäßige Oberfläche haben und sich in Japan im Schreibfachhandel zu Preisen

von 300 Yen bis 1000 Yen finden lassen.

Das Abriebverhalten ist ein sehr guter Indikator für die Tuschequalität. Sobald die Tusche ein paar Mal im

Wasser bewegt worden ist und so der Stab etwas Feuchtigkeit aufgenommen hat, sollten keine lauten oder kratzigen

Geräusche zu hören sein. Auch sollte sich der Widerstand sehr weich anfühlen. Es mag praktisch wirken, ist aber

kein Zeichen von Qualität, wenn man meint der Tuschestab würde im Expressmodus zu Tusche abgetragen werden.

Problematisch ist ein Vergleich, wenn man einen sehr billigen und rauhen Reibestein hat, der von sich aus

aggressiv Material vom Tuschstab abnimmt. Solche Schruppsteine erzeugen auch mit hochwertigen Tuschen keine

guten Fliesseigenschaften und Zwischentöne, weil die Tusche zu grob abgetragen wird.

In der Bildergalerie am Anfang der Seite sehen Sie Nahaufnahmen verschiedener Abriebflächen von Tuschen. Hier muss

man verschiedene Abriebbilder unterscheiden:

Billigtuschen verwenden allerlei schwarzes Material, das nicht zwangsläufig Russ sein muss. Gemahlener Antrazit

ist das übelste Material aber auch Holzkohlepulver oder technische Pigmente können sich finden. Solche Tuschen

machen bei neutralschwarzen Tönen und schlechten Graustufen eine matte, rauhe, unregelmäßige

Abriebfläche. Oder sie glänzen zwar etwas, aber die Abriebflächen trocknen mit grober, rissiger Struktur.

Von solchen Tuschen sollte man möglichst Abstand nehmen und sie in der Schublade "Lebenserfahrung"

ablegen.

Warmschwarze Tuschestäbe aus Sesamöl erzeugen glänzende helle Abriebflächen. Hier werden diese umso

spiegelnder, je feiner die Tusche ist. Tupft man sie nach jedem Gebrauch vorsichtig trocken, so bilden sich

auch keine oder nur sehr feine Risse. Allerdings sollte man auch beachten, dass die feinsten, am stärksten

glänzenden Tuschen oft sehr dicht und hart sind. Vor- und Nachteile harter und weicher Tuschestäbe werden

weiter unten besprochen.

Kaltschwarze Pinienholztuschen liefern dagegen feine tiefmatte und tiefschwarze Abriebflächen.

Dabei muss man allerdings schon genauer hinsehen, um sie nicht mit den schlechten, matten Flächen der

Billigtuschen zu verwechseln. Hochwertige Blautontuschen erzeugen eine samtschwarze, extrem fein matte

Abriebfläche.

Sehr vorsichtig sollte man mit Tuschen sein, die metallische oder sandige Einschlüsse haben.

Dabei stammen Metallsplitter oft vom Ausschaben der Metallkalotten, in denen traditionell der Russ aufgefangen

wurde und zeugen immerhin von einer klassischen Herstellung. Steinchen und Sandkörner deuten jedoch auf

mineralischen Ursprung wie Antrazit oder Steinkohle, was allerschlimmste Qualität bedeutet. Fängt eine bis dato

gute Tusche beim Reiben auf einmal mit einem Kratzgeräusch an, so hat man in der Regel einen Einschluss erreicht

und arbeitet je nach Reibebewegung kreisförmige oder parallele Kratzer in seinen Suzuri hinein. Spätestens

jetzt ist es Zeit den Tuschestab trocken zu tupfen und die Reibefläche auf verdächtige helle Partikel zu

inspizieren. Handelt es sich um den einmaligen Lieblingstuschestein, so kann man versuchen das Metall- oder

Steinfragment mit einer Messerspitze vorsichtig aus der feuchten und deshalb weichen Abriebstelle zu lösen.

Vorsicht Verletzungsgefahr! Sollte sich nach kurzer Zeit wieder eine neue Kratzstelle offenbaren, ist es

jedoch an der Zeit einen vorzeitigen Abschied vom bisherigen Lieblingstuschestab in Erwägung zu ziehen. Dann

ist das Tuschematerial nämlich nachhaltig verschmutzt.

Unproblematisch sind dagegegen Luftblasen und -spalten innerhalb der Tusche. Sie sind eher

ein gutes Zeichen, denn hier war der Meister beim Kneten des Teigs noch händisch am Werk.

Gepflegte Tusche hält länger

Auch nach dem Auspacken lohnt es sich seine Tusche zu pflegen. Tuschestäbe mögen nicht in der Sonne

liegen, denn dabei können sie sich sehr stark erwärmen. Es ist zur Schimmelvermeidung zwar nicht schlecht,

wenn sie übermäßige Feuchtigkeit aus ihrer Herstellung oder den anderen klimatischen Verhältnissen ihres

Herkunftslandes verlieren. Aber schnelles heisses Trocknen lässt sie reissen. Diese Risse können soweit gehen,

dass die Stäbe in mehrere Teile zerbrechen. Kleben kann man einen solchen Stab dann relativ schlecht, da die

Bruchstellen nicht bündig auf einander liegen.

Natürlich brechen Tuschestäbe auch dann gerne, wenn man sie Fallen lässt. Hier sind die Grenzflächen aber

eng bündig. Ich habe mit normalem Holzleim gute Erfahrungen gemacht und den einen oder anderen Stab

wieder erfolgreich zusammengefügt.

Beim Reiben ist eine konsequente Pflege des Tuschestabes sehr wichtig. Hat die Tusche im Reibestein die gewünschte Dichte, so

sollte man den Tuschestab nicht einfach weglegen, sondern die auf ihm verbliebene restliche Tusche entfernen

und ihn trocken abtupfen. Am besten geht ein etwas feuchtes Papierhaushaltstuch, das klebt nicht an. Lässt

man dagegen die Flüssigkeitsreste eintrocknen, dann bekommt die Reibefläche viele Risse, die mehrere Millimeter

in den Stab reichen können. Meisten brechen nach einiger Zeit dann beim Reiben kleine Brocken heraus und stören

den Reibevorgang sehr lästig. Sie blockieren die Reibefläche, verkleben den Pinsel oder landen als Brocken auf

dem Papier und können den Schriftverlauf mit Flecken zerstören.

Zu feuchte oder nasse Lagerung nimmt der Tuschestab ebenfalls übel. Nachdem mir einmal Wasser in der Tasche

auslief und zwei Tuschestäbe einen Tag in einem feuchten Tuch lagen, waren sie anfangs angenehm weich und

liessen sich ausgezeichnet reiben. Leider quittierten sie das nachfolgende Trocknen bei Raumtemperatur mit

durchgängigen Rissen auf ganzer Länge und Breite.

Weiche Tusche ist bequemer

Tusche zu reiben ist wie gesagt etwas für Liebhaber und verlangt Ausdauer. Man hat dabei die Wahl es

sich leichter oder schwerer zu machen. Tuschestäbe gibt es in harten und weichen Ausführungen, wobei dies

nicht mit der Qualität zusammenhängt. Harte Tuschestäbe eignen sich sehr gut für dünnere

Tuschen mit extrem feiner Grauwertabstufung, wie man sie in der Tuschemalerei Sumi-E findet. Für tiefschwarze

oder zähflüssige Dichten muss man aber sehr lange reiben. Aus meiner Erfahrung erzeugen harte Tuschestäbe

auch bei hohen Dichten tendentiell flüssigere Tuschen.

Für tiefschwarze Tusche tut man sich mit weichen Stäben deutlich leichter. Sie erzeugen

schneller eine tiefschwarze aber auch eine zähflüssige Tusche. In Verbindung mit einem weicheren oder nicht

zu glatten Reibestein geht die Produktion recht schnell von der Hand. Für große Zeichen sollten Sie unbedingt eine

weiche Tusche und einen passenden Suzuri im Fundus haben, denn sonst geht Ihnen möglicherweise früher oder

später die Ausdauer beim Reiben aus und der Griff zur Flüssigtusche wird dann sehr attraktiv.

Bei den Tuschen in meinem Shop finden Sie immer Hinweise, ob es sich um weiche oder harte Tusche mit schnellem

oder langsamem Abrieb handelt. Tusche wird beim Reiben durch die Feuchtigkeitsaufnahme übrigens von selbst

weicher. Mein Tipp deshalb: Beschränken Sie sich beim ersten Reibedurchgang auf eine kleinere Wassermenge, denn schon

beim nächsten Mal geht es meist spürbar schneller.

Der Tuschefluss und das Spiel mit Konturen und Rändern

Die Hohe Kunst und Güte einer Tusche zeigt sich in ihrem Fließverhalten. Dabei sind hauptsächlich zwei

Merkmale zu unterscheiden:

Die Fließgeschwindigkeit hängt hauptsächlich von der Dichte der Tusche ab. Reibt man sie so

lange bis sie eine zähflüssige, ölige Konsistenz bekommt, dann kann man den Pinsel auch

langsam über das Papier führen und Stellen, an denen man den Pinsel anstösst oder stehen lässt, behalten scharfe

Ränder. Besonders für kleine Schriften oder Grasschrift ist eine zähe, langsam fliessende Tusche praktisch.

Auch ist es die einfachere Wahl für Kaisho, Kanzleischrift und Katakana, bei denen man Verweilphasen

des stehenden Pinsels hat.

Auf der anderen Seite reisst bei einer zähen Tusche der Fluß vom Pinsel ins Papier schneller ab und man gewöhnt

sich mit dieser sicheren Tusche auch gerne an, den Pinsel langsam anstatt dynamisch zu führen.

Diesen Luxus des entspannten langsamen Malens hat man bei einer dünnen, schnell fliessenden Tusche

nicht mehr. Dünne Tusche dringt sehr schnell in das Papier ein und bleibt man beim Ansetzen, Richtungswechsel

oder Absetzen zu lange auf dem Papier stehen, so läuft die Schrift zu breiten Flecken auseinander. Dünne

Tuschen erziehen einen erbarmungslos zum dynamischen schnellen Schreiben, man muss die Schrift leben und kann

nicht mehr meditativ verweilen. Für das halbdynamische Gyosho und die fliessenden Formen des Sosho und des

Hiragana halte ich dies für vorteilhaft, denn diese Stile leben von der Dynamik. Man darf beim Schreiben

garnicht zum Denken kommen.

Das Ausfransen der Schrift ist bei großen Zeichen wenig problematisch, so dass man hier gut

mit hell- bis mittelgrauen Dichten experimentieren kann. Was in der Tuschemalerei eine Kerntechnik für

verschiedenste Bildwirkungen ist, kann man in der Kalligraphie eher im künstlerischen Bereich suchen.

Dabei ist der Übergang zwischen der vom Pinsel bestrichenen Papierfläche und dem weiteren "Ausfransbereich" in

den die Tusche hineinfliesst, das zweite entscheidende Qualitätsmerkmal einer Tusche. Im einen Extrem zeigt

die Grundlinie des Pinsels eine scharfe Grenze und einen deutlichen Helligkeits- und Tonwertabfall zum

erweiterten Fliessbereich. Dies zeigt sich bei den in diesem Qualitätsmerkmal einfachen, gröberen Tuschen. Sind die

Russartikel extrem fein, so kann man teilweise gar nicht mehr erkennen wo sich einst der

Pinsel befand und wohin die Tusche weiter geflossen ist. Diese Qualitäten zeigen meist eine samtige,

extrem homogene Wiedergabe der Grauwerte, und die Stäbe selbst einen entsprechend höheren Preis.

Tuschequalitäten beeinflussen das Schriftbild deutlich, aber genauso wichtig sind hier die

Papiereigenschaften. Mehr Details hierzu finden Sie in den Abschnitten zu Papier.

Glänzendes Schwarz oder mattes Blau oder vielleicht doch Braun oder gar Rot?

Bleibt zuletzt noch die Frage nach der Farbe der Tusche. Dazu ist schon einiges geschrieben, daher möchte

ich hier auf die praktischen Aspekte der Tuschen eingehen und noch mal zusammenfassen.

Warmschwarze und neutralschwarze Tuschen - Kuroi Sumi - findet man bei den Sesamöltuschen aber leider auch

bei Billigversionen. Die guten Sorten liefern sehr satte Schwarztöne und auch glänzende, brillante Oberflächen.

Arbeiten mit bräunlichen Halbtönen findet man seltener. Das Spiel mit verschiedenen Brauntönen findet man

bei den Herstellern seltener und sehr warme Tuschen sind selten und zu vergleichsweise hohen Preisen zu finden.

Für klassische schwarze Schrift sollte man darauf achten keinen zu harten Tuschestab zu

bekommen.

Kaltschwarze bis bläuliche Tuschen - Aoi Sumi - aus Pinienholz siedeln ab der mittleren Preisklasse an.

Die Gefahr echter Ausreisser ist hier geringer. Oft findet man auch Mischtuschen aus beiden Quellen, da reine Holztuschen

aufwendiger zu produzieren und damit teurer sind. Im gesättigten Ton sind sie matt und haben ein geringeres

Schwarz als ihre Sesamöl-Verwandten. Mit verschiedenen Intensitäten sowohl des Blauanteils als auch des

Grauwertes zu spielen ist die kreative Stärke dieser Tuschen und man findet in Japan eine enorme Vielfalt aller

Variationen. Ich persönlich empfinde auch hell- bis mittelgraublaue Schrift als sehr fein und elegant.

Alle meine bisherigen Kalttontuschen sind sehr angenehm und effizient zu reiben und erlauben so auch die notwendigen

Mengen für große Zeichen zu präparieren.

Gefärbte Tuschen findet man in China mit dem intensiven Charakter eines Farbmalkastens, denn hier werden

Farbpigmente entsprechend zu Stäben gepresst. Ihren Einsatz sollte man auch in der Malerei

suchen und der Fließcharakter dieser Pigmenttischen weicht enorm von Russtusche ab.

In Japan hingegen finden sich die mit Hilfsstoffen leicht im Ton veränderten Russtuschen

- Cha Sumi. Das Wort Cha = Tee deutet schon die Quelle dieser Hilfsstoffe an, und gute Cha Sumi mit Nuancen

zu Grün, Aubergine, Braun, Blau oder Rot sind durchgehend sehr hochwertig mit exzellentem Schreibverhalten,

und entsprechenden Preisen.

Eine Sonderstellung hat die feuerrote Zinnobertusche. Als intensive Farbe für das

Stempelsiegel aber auch für Korrekturen durch den Sensei ist sie populär bzw. gefürchtet. Da es sich um

eine Pigmenttusche handelt, ist ihr Schreibverhalten anders als bei Russtuschen. Hierbei ist zwingend zu

unterscheiden, ob man eine rote Tusche aus China oder Japan erwirbt. In Japan gilt die US-amerikanische

Gefahrstoffklassifikation. Für Amerikaner gilt ein Stoff dann als gefährlich oder giftig, wenn seine

Elementarkomponenten so eingestuft sind. Zinnober, das ursprüngliche rote Pigment, ist Quecksilbersulfid.

Da Quecksilber als Grundstoff dieser Verbindung hochgiftig ist, ist auch Zinnober so eingestuft und in den USA und Japan

verbannt und praktisch nicht mehr erhältlich. Rote japanische Tuschen, typischerweise rote Flüssigtuschen, haben

Ersatzfarbstoffe. In China hingegen lehnt man sich an die europäische Gefahrstoffverordnung an, die sich

an den realen Eigenschaften des Stoffes und nicht seiner Grundelemente orientiert. Da das

natürliche Mineral Zinnober die einzige Quecksilberverbindung ist, die wegen fehlender Wasserlöslichkeit vom

Körper nicht aufgenommen werden kann, ist es ungiftig und kann sowohl in China als auch in Europa problemlos

gehandelt und erworben werden. Bei chinesischen roten Tuschen hat man gute Chancen tatsächlich das Original

zu erwerben. Quecksilbersulfid und besonders sehr reines, hochwertiges Zinnober ist allerdings kein billiges

Mineral und so finden sich zwar viele rote Zinnobertuschen, aber wirklich gute mit feinen Schreibeigenschaften

sind wieder schwer zu finden. Auf alle Fälle braucht auch ein guter Zinnobertuschestab einen sehr fein

arbeitenden Reibestein, am besten einen separaten um nicht der normalen Tusche einen Rotstich zu bescheren oder,

was eher passiert, das reine rote Feuer der Zinnobertusche mit Russtuscheresten zu vergrauen. Und einen eigenen

Pinsel natürlich. Rote Kalligrafien haben dafür auch einen einmaligen Charakter, der sie von allem anderen

unterscheidet. Nur verbrennen dürfen Sie ihre roten Kunstwerke auch bei Nichtgefallen nicht, denn dann spaltet

sich Zinnober chemisch auf und das Quecksilber wird freigesetzt.

Weitere Informationen zum Pinsel, dem dritten der vier Schätze, finden Sie unter Fude - Grundlagen und Fude - Fachwissen.